Rathaus Reinickendorf

Im Frühjahr 1909 gewann der Entwurf des Schöneberger Architekten Fritz Beyer einen Wettbewerb zum Bau eines neuen Rathaus-Gebäudes. Kurz darauf wurde mit dem Bau begonnen. Der Backsteinbau wurde mit Muschelkalk versetzt und erhielt einen 54 Meter hohen Turm. Die Verzierungen am Nebeneingang stammen vom Schöneberger Bildhauer Julius Wolff. Insgesamt hat der Bau damals etwa 650.000 Mark gekostet und 12 Monate gedauert. Im Rathaus befindet sich auch der Sitzungssaal der Stadtverordneten (heute: Bezirksverordneten) mit einer Höhe von 8,20 Meter und einer Fläche von ca. 150qm (Quelle: Deutsche Bauzeitung vom 13. + 20.09.1911, Nr. 73 & 74).

Im November/Dezember 2020 berichteten die beiden Berliner Tageszeitungen "Tagesspiegel" und "Berliner Morgenpost", dass das Rathaus Reinickendorf einen Neubau auf dem nahegelegenen Grundstück Alt-Wittenau 69 erhalten wird. Der Neubau wird notwendig, weil über 200 zusätzliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter im Rathaus tätig sind und die bisherigen Räumlichkeiten keinen Platz für Erweiterungen bieten. Der Neubau wird in modularer Bauweise entstehen und drei Stockwerke hoch sein. Um Platz zu schaffen, musste u.a. eine alte Tankstelle auf dem Betriebhof des Bezirks abgerissen werden. Bislang nutzt das Grünflächenamt das Grundstück.

1930er Jahre - Blick auf das Rathaus vom Eichborndamm aus gesehen. Quelle: Verlag Munier, Heiligensee.

1944 - Blick auf das Rathaus.

"Feuerwehrwache Wittenau"

Am Anfang des 19. Jahrhunderts befand sich die Wittenauer Feuerwache noch direkt neben dem Rathaus.Die noch heute existente Feuerwehrwache an der Roedernallee wurde erst in den 1960er Jahren neu gebaut. Am 11.11.1964 wurde der obligatorische Schlüssel vom damaligen Verkehrssenator Theuner an den zuständigen Branddirektor übergeben. Aufgrund des Neubaus in Wittenau wurde die alte Feuerwehrwache in der Stockholmer Straße in Berlin-Wedding geschlossen.

Neben der Berufsfeuerwehr gibt es seit dem 07.02.1972 die Freiwillige Feuerwehr Wittenau (Quelle bitte - hier klicken - ). Sie war die erste Freiwillige Feuerwehr in der alten Bundesrepublik überhaupt. Folgende Wachleiter standen der Freiwilligen Feuerwehr bislang vor:

- Horst Kahm (bis 1985),

- Bernd Zanke,

- Norbert Weenen,

- Achim Noack,

- Oliver Böhm,

- Michael Manteufel (seit 2008)

Am 12.12.2017 erhielt die Freiwillige Feuerwehr von WIttenau den Wittenauer Ehrenamtspreis für ihren unermüdlichen Einsatz und den Schutz der Menschen in ihrem Ortsteil und andernorts (Artikel bitte - hier klicken - ).

1918 - Das damalige Feuerwehr-Depot an der heutigen Straße "Am Rathauspark".

1936 - Rathaus mit dahinter liegender Feuerwehrwache_Foto: Verlag Goldiner

1939 - Auf diesem Kartenausschnitt erkennt man die Lage der damaligen Feuerwehrwache Wittenau direkt neben dem Rathaus.

© Landesarchiv Berlin – HistoMap Berlin

Wittenauer Boden-AG

1910 - Ausschnitt vom Briefkopf der WITTENAUER BODEN AG. Quelle: Landesarchiv Berlin, A_Rep_342-02_Nr_59500

Laut § 2 der Satzung war "Gegenstand des Unternehmens der Erwerb, die Verwaltung und die Verwertung von Grundstücken, insbesondere in der Gemarkung Wittenau und in anderen Vororten von Berlin und in Berlin selbst, die Gewährung oder Entnahme von Darlehen gegen hypothekarische Sicherheit sowie die Vermittlung von Hypotheken".

Dem Unternehmen gehörten im Jahr 1910 die Häuser an der Oranienburger Straße zwischen dem Nordgraben und der Straße Alt-Wittenau sowie zahlreiche Fabrikflächen mit Gleisanschlüssen u.a. Cyclobwerke.

Die ersten Vorstandvorsitzenden waren Herr Direktor Paul Busch und Herr Doctor juris Arthur Rosin (sic). Im Jahr 1935 war der alleinige Vorstand Herr Hermann Elkeles. Die AG hatte auch einen mehrköpfigen Aufsichtsrat.

Am 31.10.1936 wurde das Unternehmen aus dem Handelsregister gelöscht.**********

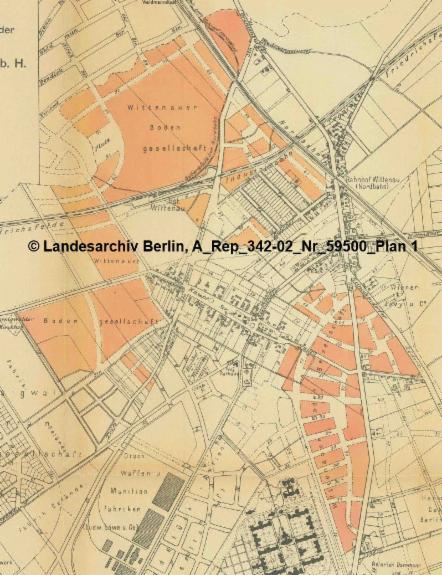

1909 - Ausschnitt vom Grundbesitz der damaligen WITTENAUER BODEN AG. Quelle: Landesarchiv Berlin, A_Rep_342-02_Nr_59500_Plan 1

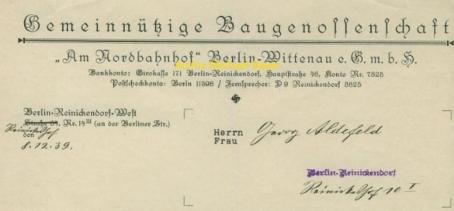

Gemeinnützige Wittenauer Wohnungsgenossenschaft e.G.m.b.H.

Im Jahr 1924 wurde wegen der großen Wohnungsnot in Berlin, die „Gemeinnützige Wittenauer Wohnungsgenossenschaft e.G.m.b.H.“ gegründet. Bereits im Jahr 1925 waren die ersten Wohnungen bezugsfertig. Folgende Häuser wurden durch die Genossenschaft errichtet:

1926 - Häuserblöcke an der Jansenstraße mit dem "Rondell"

1929 - Eine Ablichtung des "Rondell" in der heutigen Jansenstraße.

Siedlung "Grünland"

In den 1920er Jahren liess der Berliner Architekt Erwin Anton Gutkind im Auftrag der "Gruppe Nord gemeinnützige Siedlungsgesellschaft mbH" eine Siedlung mit damals modernen Ein- und Mehrfamilienhäusern errichten. Diese Siedlung erhielt den Namen "Grünland". Zahlreiche Häuser dieser Siedlung stehen heutzutage unter Denkmalschutz. Sie sind in folgenden Straßen zu finden:

- Gorkistraße,

- Grünlandweg,

- Am Kesselpfuhl,

- In den Kaveln

Im Januar 2016 wurden im Grünlandweg mehrere Fichten abgeholzt. Die Bäume standen auf dem Grundstück der Immobilienfirma „Deutschen Annington“, der die dortigen Wohnanlagen gehören. Diese Aktion führte zu erheblichen Unmut der dortigen Bewohner, die von der Fällaktion überrascht wurden. Sogar die Lokalpresse berichtet von den Baumfällmaßnahmen.

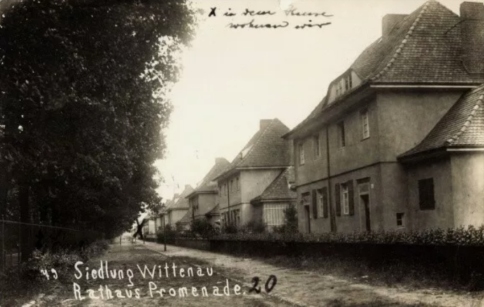

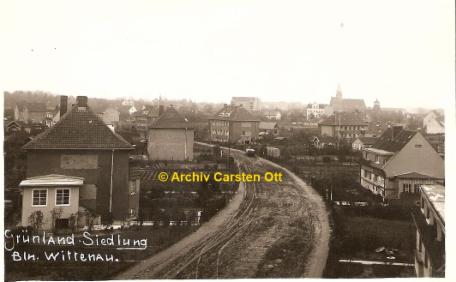

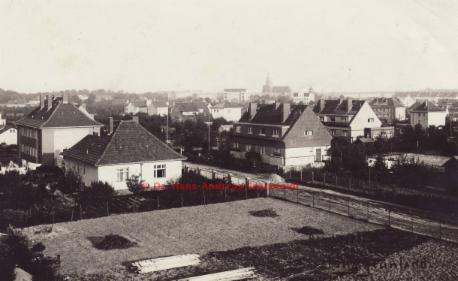

1920er Jahre - Die Grünland-Siedlung kurz nach der Erbauung. Beide Fotos © Archiv Carsten Ott

1940er Jahre - Einige Häuser der Grünland-Siedlung. Beide Fotos © Dr. Hans-Andreas Schönfeldt

Die Behelfsheim-Siedlung am Steinberg /Kolonie Steinberg

Die Behelfsheimsiedlung (Hintergrundinfo - bitte hier klicken - ) war 1944 auf einem ehemaligen Acker zwischen der Dietrich-Eckert-Straße, jetzt Gorkistraße, und der Industriebahnstrecke Tegel-Friedrichsfelde angelegt worden, im Westen begrenzt durch die Kleingartenkolonie „Am Steinberg“, im Osten durch die Gärten der Häuser der Straße "Am Hügel". Bauherr war die Wohnstättenbau-Gesellschft m.b.H. Die Abmessungen des Geländes waren in Nord-Süd-Richtung etwa 380 m, in West-Ost-Richtung 130 m. Es war ehemaliges Kirchenland – ein Priesteracker – und daher guter, lehmhaltiger Boden. Es war mit 111 Behelfsheimen bebaut worden – genauer: die größte Hausnummer war die 111.

Die Nummerierung begann an der o.a. Industriebahn und endete mit dem letzten Haus zur Gorkistraße hin. Es gab einen fünf Meter breiten Hauptweg und drei Meter breite Nebenwege mit den Nummern 1 bis 9. Die meisten Heime waren vom kleinen Typ; nur wenige kinderreiche Familien hatten das größere bekommen. Als letztes war Weihnachten 1944 ein großes „Doppelheim“ errichtet worden, das später einen kleinen Laden beherbergte. Ich sehe noch die Fremdarbeiter, die Löcher in den Boden gruben, Fundamentpfähle hineinsteckten, den Aushub wieder hineinschütteten, Wasser nachgossen und das Ganze feststampften. Die letzten Parzellen zur Gorkistraße hin blieben leer.

In der Wohnungsnot nach dem Kriege waren die Menschen glücklich, nicht nur ein Dach über dem Kopf zu haben, sondern auch ein kleinen Garten, der intensiv genutzt wurde. Die Häuschen erhielten nach und nach Strom- und Wasseranschluß. Viele Bewohner errichteten Schuppen und Anbauten. Später wurde der Kleingartenverein „Neue Heimat“ e.V. gegründet, der vor allem die Interessen der der Bewohner gegenüber dem Grundstückseigentümer, die evangelische Kirchengemeinde Wittenau, zu vertreten hatte. Dieser hatte im August/Oktober 1945 das Geände auf 20 Jahr verpachtet und meldete schon 1963 seine Ansprüche an. Letztendlich wurde das Gelände erst nach 1995 geräumt und neu bebaut (Quelle: Dr. Bodo Koglin).

Am 15.07.2017 feierte die Kolonie Steinberg ihr 100jähriges Bestehen (Arikel Berliner Woche - hier klicken - ).

Skizze der Behelfsheim-Siedlung am Steinberg. Archiv: Dr. Bodo Koglin

1943 - Luftbild des Geländes der Behelfsheim-Siedlung am Steinberg. Damals war das Gelände noch unbebaut; es wurde als Acker genutzt. Es war der Rest des „Priesterackers“, woran heute noch die gleichnamige Straße erinnert. Vor dem Bau der Industriebahn reichte das Feld bis zum Steinbergsee. Archiv: Dr. Bodo Koglin

1953 - Luftbild der inzwischen bebauten Behelfsheim-Siedlung am Steinberg. Der Abschnitt hinter der Industriebahn ist noch unbebaut.

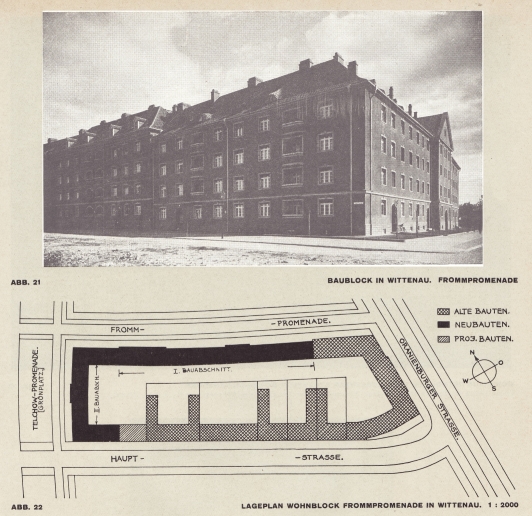

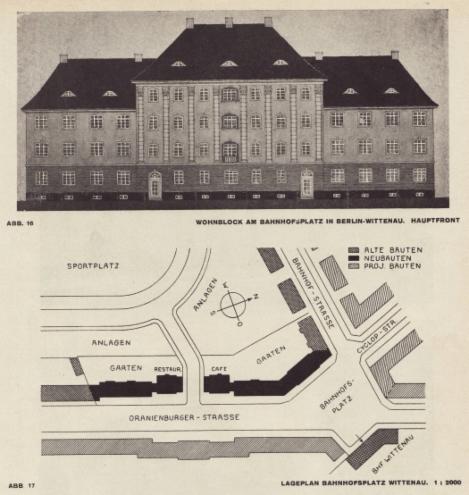

Die "Heimstättengesellschaft Primus-Wittenau" (siehe oben) liess im Jahr 1928 das noch heute existente Gebäude an der Oranienburger Straße/Göschenplatz (früher Bahnhofsplatz) errichten. Das Gebäude wurde durch die damaligen Firmen „König“ (Hermsdorf), „Schimowski“ (Tegel) und „Schümmeier“ (Tegel/Konradshöhe) gebaut. Der dreigeschossige Baublock umfasste damals 58 Wohnungen. Dadurch wurde eine vorhandene Baulücke zwischen der Hauptverkehrsstraße und dem dahinterliegenden Sportplatz geschlossen. An der Oranienburger Straße wurde der Zugang zum Sportplatz mit zwei sogenannte Kopfbauten betont. Die damaligen Architekten haben die Treppen des Gebäudes auf die Rückseite gelegt, um an der Fassade „Ruhe zu gewinnen“ und „herrschaftliche Eingänge“ zu bauen. (Quelle: Monatsheft zur Deutschen Bauzeitung vom 12.12.1928).

1928 - Skizze vom Gebäudebau am damaligen Bahnhofsplatz (heute Göschenplatz). Quelle: Deutsche Bauzeitung

Wittenauer Gemeindesiedlung "Am Lindenweg" (heute Tessenowstraße)

Kurz nach dem Ende des Ersten Weltkriegs begannen in Wittenau die ersten Bautätigkeiten, die zuvor durch die jahrelangen Kriegsereignisse fast zum Erliegen gekommen waren. Die damalige Gemeinde Wittenau liess in diesem Zusammenhang eine Kleinhaussiedlung von der Heimstättengesellschaft "PRIMUS" errichten. Dazu wurde das Gelände rund um den damaligen Lindenweg in Parzellen aufgeteilt, die max. 800qm Grundfläche umfassten. Die ersten Häuser wurden mit unzureichenden Mitteln und zum Teil minderwertigen Material gebaut. Einen interessanten Vergleich zeigen die nachfolgenden Bilder von zwei Häusern dieser Kleinhaussiedlung in der Tessenowstraße mit der heutigen Hausnummer 45.***

1929 - Bild der beiden Häuser der Kleinhaussiedlung "Am Lindenweg".***

30.11.2013 - Bild von den beiden Häusern in der Tessenowstraße, die seit mindestens 1929 bestehen.

Wittenauer Gemeindesiedlung "Schmitzweg" (heute Tessenowstraße)

Ende der 1920er Jahre bzw. Anfang der 1930er Jahre wurden die Wohnhäuser im Schmitzweg gebaut. Auch hier war die

Heimstättengesellschaft "PRIMUS" der ursprüngliche Bauherr.

1933 - Bau der Einfamilienhäuser im Schmitzweg

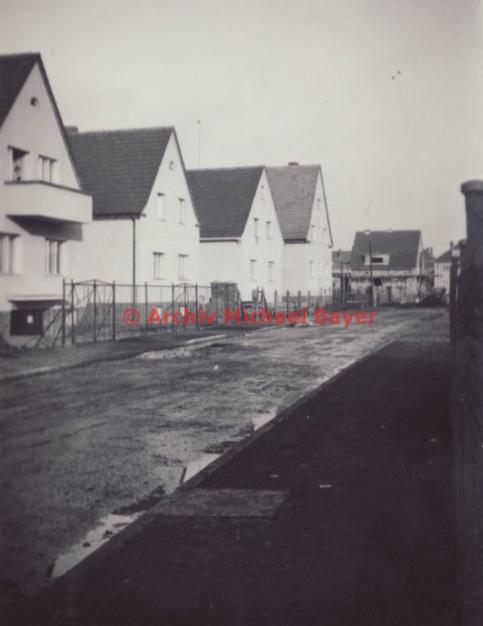

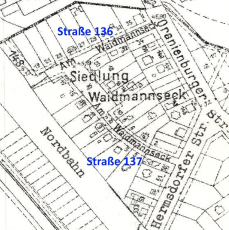

Im Dreieck Oranienburger Straße - Hermsdorfer Straße und der Ortsteilgrenze zu Waidmannslust entstand in den 1930er Jahren die Siedling "Am Waidmannseck". Urspünglich gehörte das Areal der "Wittenauer-Boden-Gesellschaft". Um die Wohnhäuser besser erreichen zu können, wurden insgesamt drei Straßen (Straße 136, Straße 137 und Straße 148) angelegt. Die Straße 136 zweigte von der Oranienburger Straße ab, die Straße 137 kam von der Hermsdorfer Straße und die Straße 148 war nur wenige Meter lang: Sie führte zum zum Zugang des S-Bahnhofs Waidmannslust. Am 06.03.1936 erfolgte die Umbezeichnung der Straßen in "Am Waidmannseck". Die unmittelbare Nähe zum Ortsteil Waidmannslust war höchstwarschein der Grund für die neue Bezeichnung. Die Straße wurde in den 1960er Jahren befestigt. Die Bebauung stammt größtenteils aus den 1930er Jahren. (Quelle: Klaus Schlickeiser).

Citè Foch bzw. Franzosensiedlung, davor Luftwaffenlager und Lazarett

Auf dem südöstlichen Teil des Geländes (zwischen der heutigen Hermsdorfer Straße und der Cyclopstraße) befand sich an der ehemaligen Industriebahnstrecke Tegel-Friedrichsfelde die „Cyclop Maschinenfabrik (Mehlis und Behrens)“, später „Imperator Motorenwerke Wittenau“ und danach die Hauptwerkstatt der „Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)“. Die Maschinenfabrik Cyclop hat sich hier im Jahr 1910 angesiedelt. Bereits sieben Jahre später wurde das Firmengelände durch die „Imperator Motorenwerke Wittenau“ übernommen und nur drei Jahre später (1920) war zunächst die „Große Berliner Straßenbahn (GBS)“ mit ihrem Straßenbahn-Hauptlager der Nutzer des Grundstücks. Ab Dezember 1928 übernahmen dann die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) den Bereich. Am 01. Januar 1981 ging das Eigentum des Grundstücks von der BVG auf das Bezirksamt über. Die BVG-Einrichtungen wurden in der Zeit von 1981 bis zum Jahr 1982 abgebaut. Allein für einen Teil der Abbrucharbeiten (Los Nr. 943) zahlte das Bezirksamt eine Summe von 1.182.038,95 DM. Auf der Fläche wurde die bereits vorhandene Wohnsiedlung Cité Foch für die französischen Militärangehörigen mit Wohnblöcken erweitert, wobei dieser Bereich auch heute noch größere Freiflächen und Baulücken aufweist.

Auf dem weiteren Teil der Cité Foch (westlich der Hermsdorfer Straße) befand sich während des 1. Weltkriegs ein Lazarett. In den 1930er Jahren soll sich hier ein Lager zur Vorbereitung für das Leben in Palästina befunden haben (Quelle: Markus Heinz Heske) und im Jahr 1940 wurde auf Beschluss von Hermann Göring an dieser Stelle die Luftwaffen-Militärakademie eingerichtet, um ein Ausbildungszentrum für Ärzte vor dem Einsatz an der Front zu schaffen. Das sogenannte „Luftwaffenlager (LWL)“ verfügte über einen eigenen Kommando-Stab und war in 28 Gebäuden (Baracken in Holzbauweise) untergebracht. Zu dem Gelände gehörte auch in massiver Bauweise errichtetes Heizkraftwerk. Im südlichen Bereich der Siedlung an der Hermsdorfer Straße 70 (heute Fabrik Collonil) wurden hinter der Schwarz-Propellerfabrik bunkerartige Unterstände als Schutz vor Luftangriffen errichtet. Ende April/Anfang Mai 1945 plünderten Deutsche die Baracken und trugen Möbel fort bzw. deckten sich mit medizinischen Geräten/Instrumenten ein (Quelle: „Der erste Moment“, Seite 39).

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs besetzten im Mai 1945 zunächst Einheiten der Roten Armee das Gelände. Nachdem die französische Armee am 03. Juli 1945 mit Jäger-Einheiten nach Berlin vorgerückt war, übernahmen Soldaten der 1. Panzerdivision unter dem Befehl von General des Beauchesne am 05. Juli 1945 das Cyclop-Lager (künftige Cité Foch) von den sowjetischen Streitkräften. An der Cyclopstraße stand dazu ein Gedenkstein mit folgender Inschrift „Ce quartier a été occupé le 5. VII. 1945 par les éléments francais de la 1-ère D.B.“. Im August 1945 wechselte die Einheit ihren Standort und war seitdem im Quartier Napoleon untergebracht. Die Soldaten benannten das Gebiet zu Ehren des französischen Marschalls im Ersten Weltkrieg, Ferdinand Foch, als „Camp Foch“.

- 7. Afrika-Jägerregiment

- 2. Algerien-Aufklärungsregiment

- Gendarmerie

- 1. Kompagnie des 49. Infanterie-Regiments

Es gab auch eine französische Autobuslinie, die im Jahr 1947 die verschiedenen Liegenschaften der französischen Armee in Berlin verbunden hat. An diese Buslinie war auch die Cité Foch angeschlossen.

Ab dem Jahr 1952 ließ die französische Militärregierung hier die ersten Wohnhausblöcke errichten und die alten Holzbaracken abreißen. Es entstand eine komplett neue Wohnsiedlung für die Angehörigen der französischen Streitkräfte. In der Zeit von 1962 bis 1964 wurden weitere Gebäude in der Siedlung nach den Plänen der Architekten Wolfgang Donner, Georg Hell, Fritz Maiss, Erich Schuppe, Paul Jacob Schallenberger und Gerhard Krebs erbaut.

Im Laufe der Jahrzehnte entwickelte sich die Cité Foch zum größten französischen Wohngebiet in West-Berlin. Auf rund 47 Hektar befanden sich 785 Wohnungen (80 Gebäude), die höchste Bewohnerzahl erreichte die Siedlung 1991 mit 2600 Personen. Hier wohnten vor allen die Offiziere und Unteroffiziere mit ihren Familien. Teilweise verfügten die Wohnungen über sieben Zimmer und waren bis 210m2 groß. Zeitzeugen berichteten, dass einige Wohnungen (die der höchstrangigen Offiziere) mit einer Art Kamin ausgestattet waren, wo im Ernstfall einer militärischen Auseinandersetzung hätten wichtige Dokumente verbrannt werden sollen. Außerdem hatten die französischen Offiziere kurz nach dem Zweiten Weltkrieg einen Anspruch auf eine deutsche Putzfrau. Da sich auf dem Gelände auch militärische Einrichtungen (Hörfunksender „Berlin-Waidmannslust“) befanden, war die Cité Foch als einzige französische Siedlung in Berlin nicht frei zugänglich.

Die wehrpflichtigen Soldaten waren im Quartier Napoleon am Kurt-Schumacher-Damm untergebracht. In Berlin war zum Schutz der Stadt immer die gleiche Anzahl französischer Soldaten stationiert. Wenn Soldaten z.B. zu Weihnachten nach Frankreich fuhren, wurde zum Auffüllen des Bestandes die gleiche Anzahl an Soldaten zuvor nach Berlin gebracht. Das galt auch für Manöver. Dazu wurde hauptsächlich der französische Militärzug „TMFB“ (siehe mein Buch „TMFB - Der ehemalige französische Militärzug von Berlin-Reinickendorf nach Frankreich“, ISBN: 978-3-00-047794-2 von Michael Bayer) benutzt. Erst kamen französische Einheiten aus West-Deutschland nach Berlin. Danach fuhren die Berliner Einheiten zum Manöver nach Münsingen usw. In diesen Wechselzeiten war es sehr voll in den französischen Einrichtungen.

Aufgrund seiner militärischen

Bedeutung übten die französischen Streitkräfte immer wieder militärische

Szenarien in dem Wohngebiet. So kam es durchaus vor, dass bei einem Manöver neben

Spielplätzen zahlreiche Mörserabschusseinrichtungen und auch Flugabwehrkanonen

aufgebaut, unter Tarnnetzten versteckt und damit anschließend trainiert wurde.

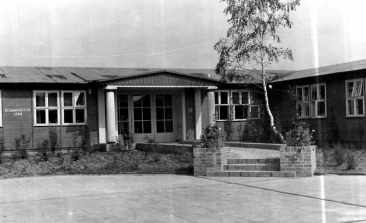

Die Cité Foch wurde ständig ausgebaut und erhielt u.a. mehrere Schulen (École La Fontaine im Jahr 1959, École Voltaire in der Zeit von 1960-1964 und das École Victor Hugo in den Jahren 1968-1970), einen Kindergarten (École maternelle Saint-Exupéry, 1974), verschiedene Sportanlagen, ein großes Einkaufs- und Mehrzweckgebäude mit einen Kino (Le Flambeau, 1977), eine Kirche (Sainte-Geneviève, 1977-1980), eine Festhalle (1981) sowie ein Parkhaus.

Im Oktober 1987 gab es insgesamt 260 Arbeitsplätze in der Gendarmerie in der Cité Foch. Die Leitung oblag Herrn Colonel Krenner.

Eine Einheit (Compagnie Prévotale) bestand aus 43 Gendarmen, die sich hauptsächlich um die Abwicklung von Verkehrsunfällen mit Bezug zur französischen Schutzmacht befasste. Die Teileinheit unterstand zu dieser Zeit dem Hauptmann Sesmat.

Neben der Gendarmerie von Berlin gab es hier den Generalstab und 2 Prävotalbrigaden sowie eine Spezialeinheit der französischen Streitkräfte, die für Übertragungen und Lauschangriffe zuständig war (im Geheimdienstgebäude).

Das Hallenbad/Franzosen in der Rue Georges Vallerey 8 wurde im Jahr 1972 erbaut und im Jahr 2002 geschlossen. Im Laufe der Jahre wurde es durch Vandalismus erheblich zerstört. Eine Sanierung war leider nicht geplant und es erfolgte der unausweichliche Abriss im Frühjahr des Jahres 2022.

Ein Gebäude an der Rue Montesquieu wurde jahrzehntelang durch den französischen Geheimdienst genutzt. Deshalb war dieses Areal besonders gesichert und konnte auch nur über ein eigenes Wachgebäude mit Sicherheitsschleuse betreten werden. Innerhalb der Umzäunung stand auch der im Jahr 1957 aus Stahl und glasfaserverstärktem Kunststoff erbaute Sendemast. Wegen des rot-weiß geringelt lackierten Antennenschutzrohrs an seiner Spitze war er ein auffälliges Bauwerk in Wittenau und von Weitem sichtbar. Der frei stehende Stahlfachwerkturm wurde sowohl durch den französischen Geheimdienst für Abhörmaßnahmen als auch zur Ausstrahlung des Radioprogramms von „Radio Forces Françaises de Berlin“ (FFB) genutzt. Das Programm sendete auf der UKW-Frequenz 93,6 MHz mit 25 kW in der Zeit von 1957 bis 1994. Im Jahr 2003 wurde der Sendeturm mithilfe eines Krans abgerissen. Nach der deutschen Wiedervereinigung ging auch dieses Grundstück – wie alle anderen Gebäude - in das Eigentum an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) über. Nach dem Abzug der französischen Streitkräfte im Jahr 1994 zog der Bundesnachrichtendienst in das Gebäude und nutzte dieses sowie den o.a. Antennenmast bis August 2001 für seine Zwecke.

1989 - Luftbild der Cité Foch. In der Bildmitte ist das Mehrzweckgebäude zu erkennen. Am linken Bildrand verläuft die S-Bahnstrecke der ehemaligen Nordbahn. Quelle: Jean Grosjean

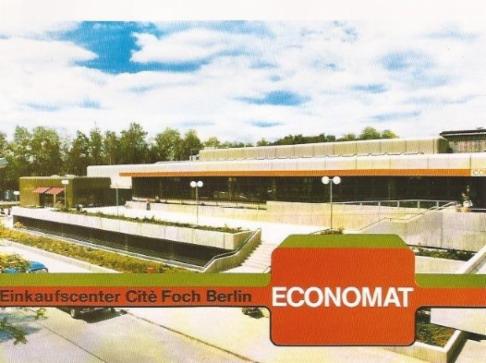

1970er Jahre - Ansichtskarte mit dem französischen Einkaufsmarkt "ECONOMAT" in der Cité Foch.

1970er Jahre - Anderer Blickwinkel auf das Gebäude mit zahlreichen Unterhaltungsmöglichkeiten in der Cité Foch.

1980er Jahre - Das Mehrzweckgebäude mit dem Restaurant LE FLAMBEAU in der Cité Foch.

Nach dem Abzug der französischen Soldaten aus Berlin und der Übergabe der Siedlung an die Bundesrepublik (durch Bundesanstalt für Immobilienaufgaben) gab es noch einige Nachnutzer des damaligen Einkaufszentrums wie z.B. ALDI, FAMILIA, ELIXIA Sportstudio. Aber eine grundlegende Modernisierung verschob sich immer wieder (Artikel Nord-Berliner - hier klicken - ).

In der Cité Foch blieben bis heute (August 2023) die französischen Straßennamen erhalten, obwohl das Bezirksamt die französischen Bezeichnungen wie Allée oder Rue durch deutsche Übersetzungen austauschen wollte. Das liegt daran, dass es sich um Privatstraßen handelt, die im Eigentum des Bundes stehen und nicht dem Land Berlin gehören. Damit unterliegen sie nicht den Regelungen des Berliner Straßengesetzes und bleiben als blaues Schild mit weißer Schrift erhalten. Folgende Straßen gibt es in der Cité Foch:

- Rue Racine,

- Rue Montesquieu,

- Place Molière,

- Avenue Chales de Gaulle,

- Rue Lamartine,

- Rue Diderot,

- Rue Georges Vallery

August 2013 - Ein typisches Straßenschild in der Cité Foch. Quelle: Wikimedia Commons, Alexrk2

Für die Fläche südlich des Packereigrabens, begrenzt durch die Grundstücksflächen Jean-Jaurès-Straße 3/7, 7a und 21, Hermsdorfer Straße 55, die Grundstücksflächen Hermsdorfer Straße 56–69 und östlich des Steinbergparks (Rosentreterbecken) sowie einen Abschnitt der Jean-Jaurès-Straße und der Hermsdorfer Straße im Bezirk Reinickendorf, Ortsteile Wittenau und Waidmannslust (Teilfläche der Cité Foch) wurde 2007 (ergänzt 2012) der Bebauungsplan XX-277a erstellt. Damit wurde die planungsrechtliche Grundlage geschaffen und die Straßen wurden gewidmet. Der Bebauungsplan XX-277a wurde eingeleitet, um „die bestehenden Wohngebäude planungsrechtlich zu sichern, für bauliche Nachverdichtungen sowie für Grünflächen die planungsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen und eine Übernahme der vorhandenen Straßen durch das Land Berlin zu ermöglichen“.

Im November 2016 war der ehemals 15.000qm große Gebäudekomplex vollständig abgerissen. Ab dem Jahr 2017 wollte die Firma "BPD Immobilienentwicklung GmbH" an der Stelle insgesamt 333 Eigentums- und Mietwohnungen, eine Tiefgarage sowie eine Kita für bis zu 40 Kinder und einen begrünten Innenhof entstehen lassen. Das Projekt wird unter dem Namen "Fleur de Berlin" geführt. Im März 2020 befanden sich die ersten Etagen der neuen Gebäude bereits im Rohbau.

Am 06.04.2018 brach ein Großbrand in der Rue Montesquieu in einer leerstehenden Baracke der ehemaligen französischen Streitkräfte aus. Das Gebäude brannte komplett nieder. Die Rauchsäule war kilometerweit in Berlin zu sehen (weitere Infos: - hier klicken - ).

26.02.2017 - Reste des Mehrzeckgebäudes in der Cité Foch.

26.02.2017 - Rest des Mehrzeckgebäudes in der Cité Foch.

29.10.2017 - Baugrube in der Cité Foch.

29.10.2017 - Neubau eines Wohngebäudes in der Cité Foch.

29.10.2017 - Neubau eines Wohngebäudes in der Cité Foch (Avenue Charles de Gaulles).

ehemaligen Geheimdienstgebäude entfernt/demontiert. Der Abriss des ehemaligen Franzosenbades wurde vorbereitet. Im Dezember 2021 waren schon viele tragenden Teile des Franzosenbades demontiert.

Beschlüsse des Abgeordnetenhauses zur Bebauung

Am 06. Mai 1965 beschloss das Abgeordnetenhaus von Berlin in seiner 52. Sitzung die Verordnung über die Festsetzung des Bebauungsplanes XX-32 für das Gelände zwischen Straße 415, Packereigraben, Nordostgrenze der Grundstücke Grundbuch von Wittenau Band 136 Blatt 4582 und Band 136 Blatt 4570 und Industriebahn im Bezirk Reinickendorf, Ortsteil Wittenau sowie die Verordnung über die Festsetzung des Bebauungsplanes XX-104 für die Grundstücke Lübarser Straße 88/118 im Bezirk Reinickendorf, Ortsteil Wittenau,

Evangelisches Krankenheim/Seniorenresidenz Spießweg

Viele Jahrzehnte existierte an der Adresse Spießweg 11-15 ein evangelisches Krankenheim. Dieses wurde im April/Mai 2018 abgerissen, da an dieser Stelle bis zum Jahr 2019 insgesamt 57 seniorengerechte Wohnungen gebaut werden sollen. Das Bauprojekt wird durch den offenen Immobilienfonds "Swiss Life REF (DE) European Real Estate Living and Working" vorgenommen (weitere Infos - hier klicken - ). Im September 2019 waren die Arbeiten schon weit vorangeschritten.

Seniorenwohnheim Spießweg

Seit vielen Jahren existiert an der Adresse Spießweg 38 ein Seniorenwohnheim. Dieses wird von der Gesellschaft "PHILOS Seniorenresidenzen GmbH" betreut (Weitere Infos - hier klicken - ).

Kossätenhaus Alt-Wittenau

Köhler hatte einiges Landeigentum erworben, auf dem sich der größte Teil des Triftparks befindet. Er konnte daher Landwirtschaft betreiben. Auf dem Kirchhof an der Dorfkirche befand sich die Grabstätte: August Wilhelm Köhler (1804-1865), Friederike Henriette geb. Dessin (1811-1886). Die Witwe heiratete den Landwirt Krügerke. August Krügerke war als Amtsdiener bei der Amtsverwaltung Dalldorf angestellt und als deren Steuererheber tätig. Seine Witwe lebte noch bis Mitte der 1950er Jahre in dem Haus. Sie war, wie erzählt wurde, jederzeit zu Scherzen und auch zu derben Späßen aufgelegt.

Die Tochter Emma heiratete den Techniker Willi Radde, der als stellvertretender Standesbeamter in Wittenau beschäftigt war. Frau Radde eröffnete 1927 im linken Teil des Wohnhauses ein Lebensmittel- und Seifengeschäft, einen typischen „Tante-Emma-Laden“. 1944 wurde das Haus ausgebombt, jedoch mit Hilfe von Freunden und Verwandten bald wiederaufgebaut. Jedoch trat auf der rechten Hausseite ein Flachdach an die Stelle des früheren hohen Krüppelwalmdachs. Emma Radde feierte 1967 noch das 40-jährige Geschäftsjubiläum, schloss den Laden aber bald.

Inzwischen war der Hof hinter dem Wohnhaus mit ergänzenden Wirtschaftsgebäuden bebaut worden. Das links gelegene Stallgebäude war schon vor 1930 in ein zweigeschossiges Wohngebäude umgebaut worden. Im Jahr 1986 waren die Bewohner ausgezogen, und das Anwesen begann zu verfallen, wobei auch die Dachziegel einstürzten. Das Wohnhaus sollte unter Denkmalschutz gestellt werden. Die „GSW“, die auch dieses Grundstück erworben hatte, klagte hiergegen, und das Verwaltungsgericht entschied zu ihren Gunsten, so dass die Baulichkeiten im Oktober 1993 abgerissen wurden.Das Gelände liegt für eine künftige Bebauung brach (Quelle: Klaus Schlickeiser).

Das Haus von Millionen-Schultze in der Straße "Alt-Wittenau"

Das Wohnhaus unter der Adresse "Alt-Wittenau 32" (heute Alt-Wittenau 32A) wurde im Jahr 1894 erbaut und gehörte der Familie Schultze. Die Familie wurde war sehr wohlhabend durch gute Geldanlagen und durch den Verkauf von Dalldorfer Ackerflächen. Auf dem Wittenauer Friedhof am Thiloweg befindet sich ein sehr pompöses Grab der Familie. Heutzutage (mindestens seit 2022) nutzt das EJF (Evangelisches Jugend- und Fürsorgewerk) das Haus als Diakonie-Station (Flyer - hier klicken - ).